Sozial- und Steuerrecht: Wer hat Angst vor dem Homo Oeconomicus?

von , veröffentlicht am 18.08.2017"Ist denn Verlass, dass das nachher schmeckt? - Die Hauptsache ist der Effekt," reimt es sich im Film "Das Spukschloß im Spessart" des deutschen Wirtschaftswunderlands (Deutschland 1960, Regie: Kurt Hoffmann, Drehbuch: Günter Neumann, Heinz Pauck).

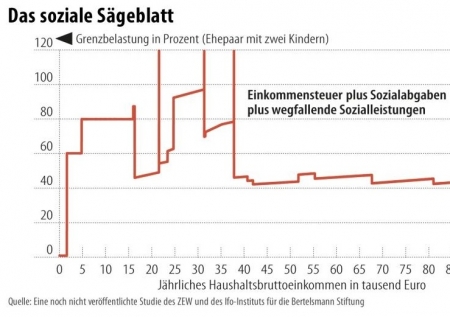

Den Effekt von Transferleistungen einerseits, Steuer- und Abgabenlast andererseits haben Ifo-Zentrum für Konjunkturforschung und Befragungen zusammen mit dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung für die Bertelsmann Stiftung untersucht. Bei einem Paar mit zwei Kindern ergibt sich ein "soziales Sägeblatt", in Worten: bis zu einem jährlichen Haushaltsbruttoeinkommen von etwas über 30.000 Euro steigt die Grenzbelastung an den meisten Punkten steil an, danach schwankt die Grenzbelastung um die 40 Prozent. Das heißt im Extremfall: Ein Euro mehr heißt 20 Cent weniger in der Haushaltskasse, ökonomisch formuliert: 120 Prozent Grenzbelastung.

Schlussfolgerung der Forscher: bis rund 30.000 Euro lohnt sich für den Haushalt mit vier Personen (zwei Erwachsene, zwei Kinder) nicht, mehr Einkommen zu erzielen. Wesentliche Ursache für die 'Zacken im sozialen Sägeblatt' sind nach Einschätzung der Forscher die Unterstützung für Bedarfe für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II). Hier stiegen die Bedarfssätze mit der Familiengröße und lägen dadurch eher über dem erzielten Arbeitslohn (ggfs. abzüglich Lohnsteuer).

Schlussfolgerung eines trampeligen Gesetzgebers: Sozialleistungen runter, Steuersätze runter => Leistung lohnt sich wieder mehr, da mehr netto vom Brutto bleibt.

Dahinter steckt aber ein ökonomisches Modell, das sich als Modell mit hohem Erklärungswert eignet, in der Realität aber weitgehend als überholt gilt. Der Homo Oeconomicus handelt als Erwartungsnutzenmaximierer. Das bedeutet beispielsweise: Vater, Mutter, Kind 1 und 2 überlegen sich, wie viel mehr Nutzen der neue, besser bezahlte Job bringt? Anhand der einschlägigen Regelungen im Steuer- und Sozialleistungsrecht rechnen sie sich durch, ob sie unter dem Strich nicht weniger netto vom Brutto haben - und, wenn sie dann noch Zweifel haben, bewerten sie den Nutzen aus dem Job (z.B. höhere Sozialprestige) gegen den Vorteil von mehr Freizeit. Bei allem Erklärungswert in der ökonomischen Theorie: wie viel beständig ökonomisch rational handelnde Wirtschaftssubjekte gibt es in der bundesdeutschen Realität insgesamt, wie viele davon in der Haushaltsgröße zwei Erwachsene und zwei Kinder, bis zu einem Haushaltsbruttoeinkommen bis rund 30.000 Euro, wie viele davon in den übrigen Haushalten?

In einem Punkt ist der Studie jedoch zuzustimmen: eine bessere Verzahnung von Steuerrecht und Sozialrecht tut Not! Das beginnt mit Einheitlichkeit der Begriffe. Ehegatten, Lebenspartner und Kinder sind beispielsweise kostenfrei in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert, wenn sie kein "Gesamteinkommen" unter einer bestimmten Bezugsgröße haben (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 5 SGB V oder § 10 Abs. 3 SGB V). Wer bei der Krankenkasse nachfragt, wird in der Regel auf den Einkommensteuerbescheid verwiesen. Problem hier: je nach Einkunftsart kann die Höhe des "Gesamteinkommens" beträchtlich schwanken. Im § 11 Abs. 1 SGB II ist "Einkommen" dagegen auf Kapitalflussbasis definiert: "Einnahmen in Geld", abzüglich der "mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben" (§ 11b Abs. 1 Nr. 5 SGB II). Warum, so fragt sich der Steuerrechtler, nicht der Gesetzgeber nicht einheitlich auf die Einkommensdefinition des EStG Bezug? Zweiter Punkt der Vereinheitlichung wären die Bezugsgrößen. Der Kinderfreibetrag (§ 32 Abs. 6 EStG) beispielsweise weicht von dem ab, was das Sozialrecht als Existenzminimum definiert.

Hinweise zur bestehenden Moderationspraxis

Kommentar schreiben